五一假期已经结束了,按照调休制度,今天虽然是周六,但要正常上班。而刚刚过去的这个五一,恐怕是“调休”引发最多争议的一回。乍一看是放了五天,但其实只放了一天,而且前后两个周末都要补班。即将到来的六月端午假期,调休还得继续。

最近,在媒体设置的话题为《不调休,五一仅放一天,你能不能接受》的网络投票中,共有82万人参与,45.6万人选择的是“能接受,放过周末吧”;11.3万人则选择“不能,不如不放”;接近20万人则是第三选项“多放几天不行吗”。五一、端午这一类的节假日,只放一天,周末不调休,你能接受吗?市民们也是看法不一:

市民观点

市民1:5月1号劳动节正好是周一,放一天假,这样的话周六周天周一一共就放了三天不是很好吗?

市民2:我觉得这种小长假也比较少,还是保持吧。市民3:法定节假日就是休息一天,调休毕竟前后周末调来调去,也挺麻烦的,因为调的本来就是自己的休息时间。而且这样的节假日如果你想出去玩,人也挺多的,挺难受的。市民4:为什么要调休?(调完后)大家就会浪费时间在排队,各种挤空间上。市民5:如果可以连续放7天,我愿意连续上7天的班。

听下来,一部分人觉得如果有调休,补班会很累。没有调休,又觉得度假不尽兴,探亲的时间也不富裕。

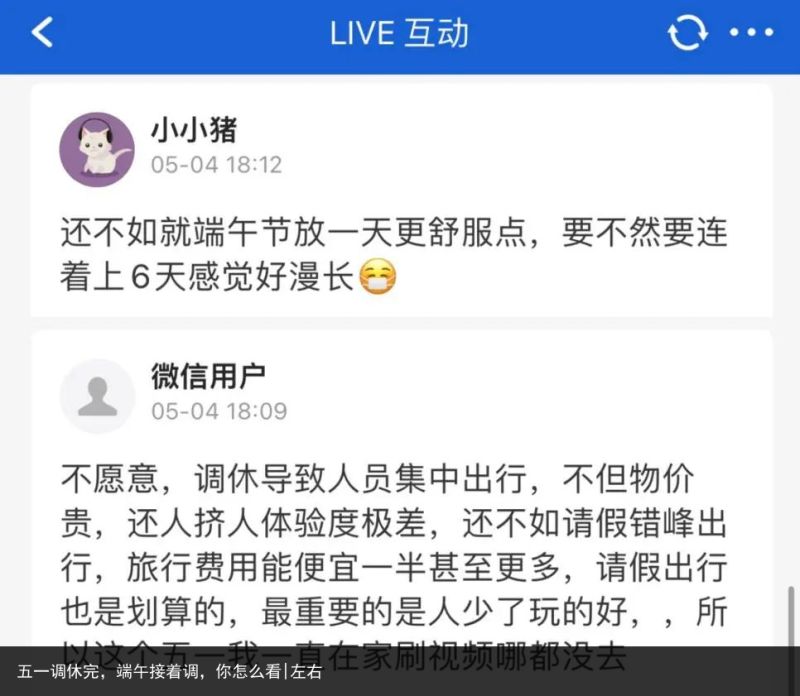

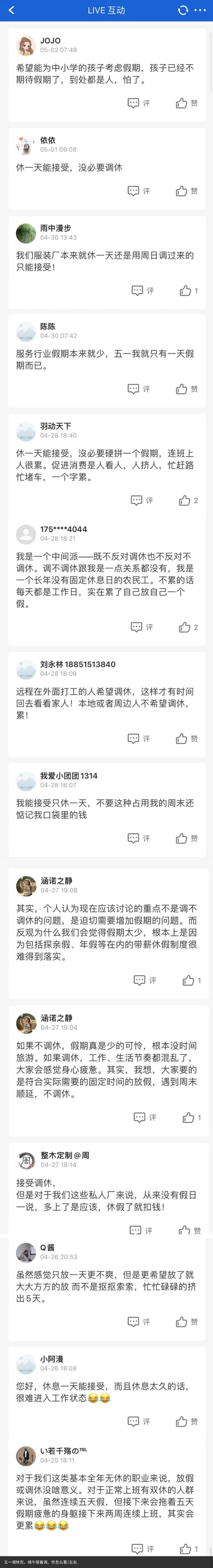

在我们的大蓝鲸客户端,“调休”的话题可以说是左右开播以来讨论热度最高的一个,为我们节目留言的朋友非常多,内容既丰富也精彩。

关于调休制度,江苏省社科院社会政策所所长张春龙研究员介绍,我国从1999年起,国庆、春节、劳动节实行7天的连续休假制度。2008年又在保留国庆和春节假期基础上,劳动节放假1天并增加清明、端午、中秋三个“小长假”。2013年,全国假日办公布3个法定节假日调休备选方案,第3套方案最终获选,由此形成现今的调休方案:

“按照周末的话,它的时间还是偏短一点的,可能只能在家或者是周边的休闲。我们一直调休实际上也是为了刺激旅游的消费,也是为了增加大家旅游消费的兴趣,而且能够更远一点的消费。”

调休制度,无论初衷还是效果,总体上都是积极正面的。今年五一假期,是疫情防控常态化之后的首个长假,不少人希望利用这个机会回家探亲或外出旅游放松,相关部门在制定假期方案时也是呼应了不少人的诉求。毕竟,法定长假有其无可比拟的统一性。上班的,上学的,如果没有法定统一长假,在这美好的五月,一家人想要聚在一起做点什么,哪有那么容易。

所以也有专家认为,五一调休到底好不好,不光要看网上有人怎么说,更要看现实中人们会怎么做。嘴巴可能不抱怨,身体却总归诚实。五一长假,出行的人流,高速的车流,探亲的美图,高铁的售票,旅游的数据,这些才更有说服力。经文化和旅游部数据中心测算,今年“五一”假期,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长超过了7成,按可比口径恢复至2019年同期的近1.2倍。同时,游客出行距离和消费活跃度创下历史新高,出游半径和目的地游憩半径双提升,300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。

调休得来的小长假,能不能拉动旅游消费和其他消费,这一点早已被事实证明,而民众的声音当然也不该被忽视。为什么这几年大家对于调休的牢骚越来越多,张春龙研究员解答了我们的疑问。长假或小长假前后出现连续工作超过5天的情况,对劳动者来说会比较辛苦,所以大家会对此有意见。另外,节假日期间的一窝蜂出行,对一些人来说也造成了不好的出行体验:

“可能从最初我们只要有一些调休,有一些休息我们就觉得很满足了,我们能够出去旅游,虽然人多一点也很满足。但到现在这个阶段的话,可能更多的人希望提高自己旅游消费休闲的质量,而不是单纯地去你某个旅游景点去看一下。实际上也就是整体生活水平提高的一个反映,所以他可能也有多的一些要求。总体反映是人们生活水平的提高,是对我们旅游消费休闲品质要求的一种反映。”

此前,央视网也发表了一篇题为《“五一”调休方案,如何不再众口难调?》,评论认为,今年“五一”假期采取了调休放假模式,前“借”后“取”,缩短了前后两周的休息时间,成为现今的五日休假方案。这篇评论也指出,假期方案涉及面广,实践中往往众口难调,有赞的,就难免有弹的。我们不能责怪网友“矫情”,而要严肃看待和正确分析大家对假期如此敏感甚至斤斤计较背后的原因。透过这种社会情绪,我们要看到“反对意见”背后的痛点,倾听他们的声音,想方设法提高群众假期的质量,最大限度地发挥出假期的功能和作用。

确实,每一次,在“长假”开启前或者结束后的一段时间,“吐槽调休”的声浪,都会出现一波高潮。这些天,端午调休的话题又冲上了微博热搜的榜首。的确,随着老百姓生活水平的提高、工作压力的增大,我想,给大家更多出行的自由和空间,让休假更加自主和均衡,同时也能有效缓解国庆、“五一”这些小长假出行的压力,人们才不再会纠结于假期是不是“凑”来的。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP